Serie: Genios Malditos

El precio de pensar diferente

Alan Turing fue muchas cosas: matemático, criptógrafo, pionero de la inteligencia artificial… y también un hombre castigado por atreverse a ser distinto. En su momento más brillante, cuando sus ideas podían haber cambiado el rumbo de la ciencia y la sociedad, fue condenado por su condición sexual. Este artículo no busca glorificar a un mártir, sino comprender por qué un genio así acabó marginado por el mismo sistema que se benefició de su talento.

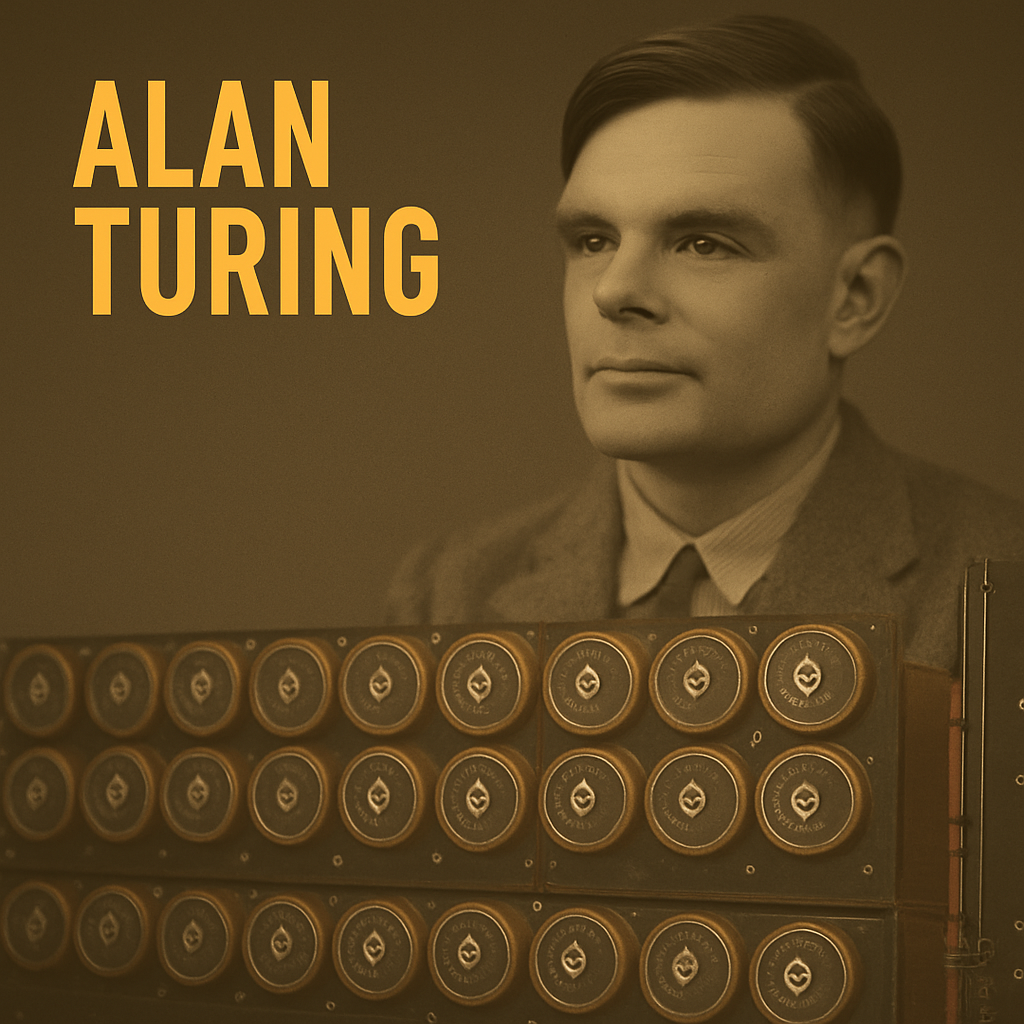

Alan Turing junto a la máquina Bombe durante la Segunda Guerra Mundial.“Turing cree que las máquinas piensan. Turing yace con hombres. Luego, las máquinas no piensan.”

— Alan Turing, carta a Norman Routledge

Números, bicicletas y una manzana

Desde niño, Turing demostró un pensamiento fuera de lo común: a los seis años ya se fascinaba con los números y las formas. Su paso por Sherborne School fue una mezcla de genialidad y torpeza social. Era literal, brillante, extraño. Nadie sabía muy bien qué hacer con él.

En su adolescencia, la muerte de su amigo Christopher Morcom fue un golpe devastador. Turing no solo lo admiraba: lo amaba. Esa pérdida marcaría toda su vida y su manera de concebir las emociones humanas y las máquinas. Como si solo una mente artificial pudiera ser tan pura como aquel primer amor.

La máquina que imaginó el futuro

En 1936, Turing publicó su artículo sobre los «números computables», en el que planteaba una máquina hipotética capaz de ejecutar cualquier cálculo matemático. Era la semilla de lo que hoy llamamos ordenador. También identificó los límites de la computación: demostró que hay problemas que ninguna máquina puede resolver. Este fue el origen de la informática teórica.

Años más tarde ideó las «máquinas oráculo», capaces de resolver lo que una máquina clásica no podía. La idea de la «hipercomputación» ya habitaba su cabeza en los años 30.

El hombre que derrotó a Enigma

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico lo reclutó para trabajar en Bletchley Park, el centro neurálgico de la inteligencia británica. Allí, Turing diseñó la «Bombe», una máquina electromecánica que logró romper los códigos de la máquina Enigma usada por los nazis.

Su trabajo fue esencial para acortar la guerra y salvar millones de vidas. Pero era un secreto de Estado. Mientras el mundo celebraba la victoria, él se desvanecía en el anonimato.

El juicio moral del Reino Unido

En 1952, tras un incidente con su joven amante Arnold Murray, Turing fue procesado por «indecencia grave». Se le dio a elegir: prisión o castración química. Eligieron por él.

Durante un año recibió inyecciones de estrógenos. Su cuerpo se debilitó, su mente también. Aislado, desprestigiado y vigilado por el propio MI6, cayó en una depresión profunda.

El 7 de junio de 1954, fue hallado muerto junto a una manzana mordida impregnada en cianuro. Un suicidio tan simbólico como cruel. Algunos creen que era un homenaje oscuro a Blancanieves, su cuento favorito.

El legado enterrado (y desenterrado)

Pasaron décadas hasta que el mundo reconoció a Turing. En 2009, el primer ministro Gordon Brown pidió disculpas públicas. En 2013, la Reina Isabel II le concedió el perdón póstumo.

Sus aportaciones no se limitan a la criptografía. El test de Turing sigue siendo hoy una referencia en inteligencia artificial. Su trabajo en biología matemática, poco antes de morir, anticipó los patrones morfogenéticos que los científicos confirmarían casi 60 años después.

El científico que incomodaba

Turing no fue castigado por lo que hizo, sino por lo que era. Por vivir con una lógica distinta. Por no esconder su pensamiento ni su deseo. Por construir una inteligencia sin alma mientras la suya era despreciada.

Hoy, lo celebramos en billetes, películas y documentales. Pero también conviene recordarlo donde más duele: en la línea fina entre genio y castigo. Porque esa línea, en muchos casos, sigue intacta.

Epílogo: Un mundo escrito en código binario

La máquina de Turing no fue solo una idea genial; fue el primer paso hacia la era digital. Todo lo que hoy nos rodea —ordenadores, teléfonos inteligentes, algoritmos de inteligencia artificial, criptomonedas, redes sociales— existe gracias a la semilla plantada por Turing. Cada vez que usamos una aplicación, cada vez que confiamos en un algoritmo para traducir, recomendar o analizar, estamos caminando por senderos que él abrió.

En su tiempo, fue ignorado. Hoy, su huella es omnipresente. Porque Alan Turing no solo cambió la historia: la reprogramó.

Este artículo forma parte de la serie «Genios Malditos» de Inteligencia Virtual